স্বপন সেনঃ “লেখাপড়া করে যে,গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে”….!

আচ্ছা বলুনতো কে লিখেছেন এই পংক্তিটি… ?

বাংলা ভাষায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পড়ার বই প্রথম রচনা করেন ইনি। তাঁর ‘শিশুশিক্ষা’ গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বর্ণপরিচয়েরও আগে প্রকাশিত। স্বয়ং রবিঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি এই বইটি দিয়ে। তিনি ‘শিশুশিক্ষা’ পুস্তকটির ‘প্রথমভাগ’ ১৮৪৯ সালে এবং ‘দ্বিতীয় ভাগ’ ১৮৫০ সালে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে পুস্তকটির ‘তৃতীয়ভাগ’ এবং ‘বোধোদয়’ শিরোনামে ‘চতুর্থভাগ’ প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা বিখ্যাত কিছু পঙ্ক্তির মধ্যে রয়েছে, “পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল”, “সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি”। “লেখাপড়া করে যে,গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে”….!

ছোটোবেলায় এসব কবিতা মুখস্থ করে পাঠশালার গণ্ডি পেরিয়েছি আমরা। কবিতার দু’এক লাইন আমার বয়সী এখনও অনেকে মনে করতে পারেন। যদিও বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই বলতে পারবেন না বাংলা শিশু সাহিত্যের অতি প্রচলিত ওই কবিতার রচয়িতার নাম। আর এখনতো মুখের বুলি ফুটতেই বাবা-মা ঝাঁপিয়ে পড়েন বাচ্চার ঠোঁটে ইংরেজি রাইম গুঁজে দিতে। শিশুশিক্ষা’ লেখার ঠিক পরেই লেখেন ‘স্ত্রীশিক্ষা’ নামে একটি বই। যেখানে তিনিই প্রথম বলেছিলেন শিশুকে শিক্ষিত করতে গেলে মায়ের শিক্ষাই আগে দরকার।

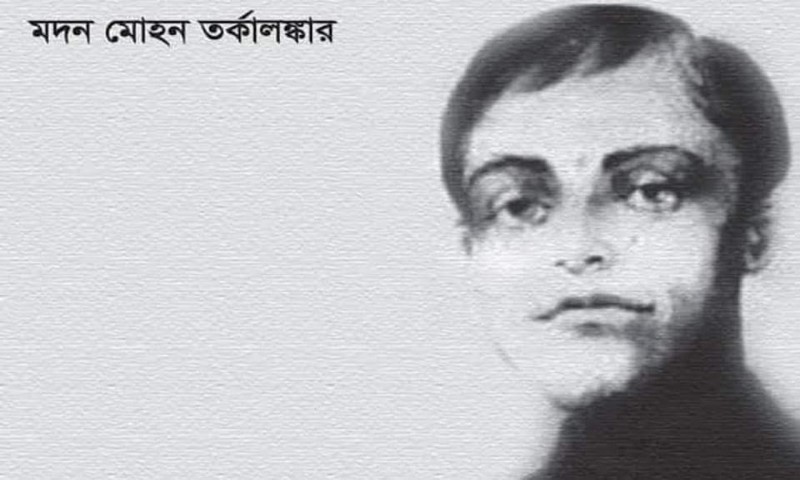

১৮১৭ সালে আজকের দিনে (৩রা জানুয়ারি) নদিয়ার নাকাশিপাড়ার কাছে বিল্বগ্রামে জন্ম মদনমোহনের। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এসে ভর্তি হন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। সেখানে সতীর্থ পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইকে। শিক্ষক পেলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের মতো পন্ডিতদের। তাঁদের কাছে পাঠ নিলেন সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্র। ১৮৪১ সালে পেয়ে যান জজ-পণ্ডিতের সার্টিফিকেট। কবি-প্রতিভার জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি ‘কাব্যরত্নাকর’ এবং পাণ্ডিত্যের জন্য ‘তর্কালঙ্কার’ উপাধি লাভ করেন। তাঁর পারিবারিক উপাধি ‘চট্টোপাধ্যায়’ হলেও প্রাপ্ত উপাধি ‘তর্কালঙ্কার’ হিসেবেই তিনি সুপরিচিত।

১৮৪২ সালে হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক হিসাবে মদনমোহন কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর ১৮৪৬ সালে নদিয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপন করলে তিনি সেখানে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৫০-৫৪ পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত। পরে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কান্দিতে যান। ১৮৫৩ সালে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যেখানে একসময় ছাত্র ছিলেন সূর্য সেন।

ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা ডিরোজিওর উদ্যোগে সে সময়ে দেশ জুড়ে চলছে কুসংস্কার ও নানা সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইংরেজি ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য আন্দোলন। ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম সদস্য রামতনু লাহিড়ীর বাড়িতে থাকার সুবাদে মদনমোহনও সেই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। তারপর থেকে আমৃত্যু মদনমোহন শিক্ষা এবং সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন।

১৮৪৯-এ বেথুন সাহেব মেয়েদের জন্য ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুলটির জন্য কলকাতার মির্জাপুরে জমি দান করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী। ভারতবর্ষে এটিই মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল। এই স্কুলের সম্পাদক হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ওই সময় ভারতে মেয়েদের প্রকাশ্যে শিক্ষার সুযোগ ছিল না। তখনকার দিনের সমাজে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোকে ভালো চোখে দেখা হত না। মদনমোহন সেই স্কুলে তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে পাঠালেন পড়ার জন্য। তিনি নিজে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবেও যোগ দিয়েছেন।

তখন বাংলায় ছাপাখানা ছিল না। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মদনমোহন “সংস্কৃত যন্ত্র” নামক ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকেই সর্বপ্রথম কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণকারের “অন্নদামঙ্গল কাব্য” বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। স্কুলে পড়ার বইও তাঁরা এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশনা করতেন। সেকালে শিক্ষা সংস্কারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান ভোলার নয়।

আরো পড়ুন- ধর্মঠাকুর কে?

বিধবা বিবাহ আন্দোলনে মদনমোহন ছিলেন বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে কাছের মানুষ। ১৮৫৬ সালে ঐতিহাসিক ‘বিধবাবিবাহ’ আইনে পরিণত হয়। ঐ বছরেই ৭ই ডিসেম্বর তাঁর ভাইয়ের মতো শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বাল্যবিধবা কালীমতি দেবীর বিবাহ দেন। মদনমোহনের ঘনিষ্ঠ ছিল এ দুটি পরিবার। মদনমোহনের উদ্যোগে ও ঘটকালিতে বাংলায় প্রথম হিন্দু বিধবা বিবাহ হয়। এজন্য তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ ও অনেক আত্মীয় স্বজন তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

দুর্ভাগ্য বাঙালির। ৯ই মার্চ ১৮৫৮ সালে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে সমাজ সংস্কারক, কবি এই মহৎপ্রাণ মানুষটি কান্দিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সম্পর্কে বাঙালি সমাজ নিস্পৃহ উদাসীন। ২০১৭ সালে তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষে বেসরকারি উদ্যোগে সামান্য দু’একটি অনুষ্ঠান ছাড়া প্রায় অন্ধকারেই থেকে গিয়েছিলেন বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত ও বাংলার নারীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারের অন্যতম পথিকৃৎ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি