রানা চক্রবর্তীঃ হাজার বার মাথা ঠুকেও ইতিহাসে প্রেমিক ঔরঙ্গজেবকে খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষ শক্তিশালী মোঘল সম্রাট নিজেও ইতিহাস রক্ষার জন্য তেমন কোন যত্ন নেননি, বরং সবকিছু মুছে ফেলতেই চেষ্টা করেছিলেন। রাজনীতির সিঁড়িভাঙা অঙ্ক ছাড়া তাঁর জীবন জুড়ে শুধুমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল। তবুও তাঁর জীবনেও প্রেম অতর্কিতে এসেছিল। ইতিহাস সেই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনি। ঔরঙ্গজেবের জীবনে ‘হীরাবাঈ জয়নাবাদী’ যে কোন স্বপ্ন ছিলেন না, ঐতিহাসিকদের স্তম্ভিত করে দিয়ে ইতিহাস আজও সেটার সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

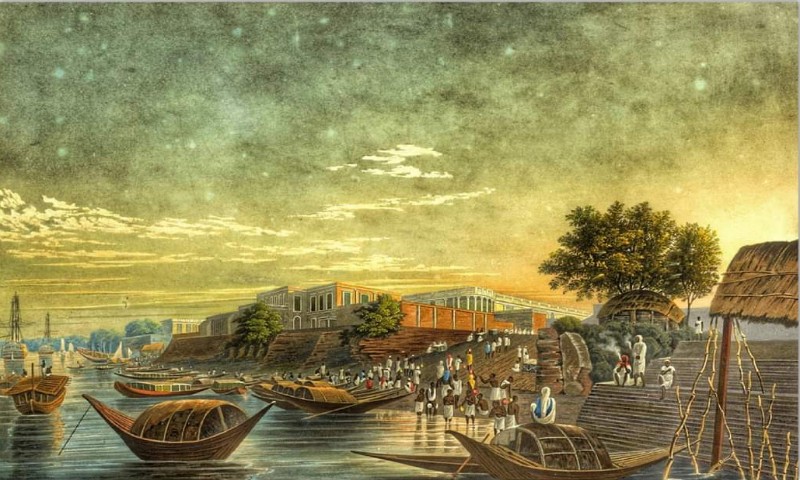

ঔরঙ্গজেব তখন শাহজাদা ছিলেন, আর আগ্রার সিংহাসনে ছিলেন তাঁর পিতা সম্রাট শাজাহান। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবেদার পদে আসীন ছিলেন। ইতিহাস বলে যে, দক্ষিণের শাসক হয়ে ঔরঙ্গজেব সেখানে দু’বার গিয়েছিলেন – ১৬৩৬ সাল থেকে ১৬৪৪ সাল পর্যন্ত, এবং ১৬৫৩ সাল থেকে ১৬৫৭ সাল পর্যন্ত। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, তাঁর হিসেবি জীবনে ওলট পালট ঘটেছিল ১৬৫৩ সালে। তখন তিনি দিল্লী থেকে ঔরঙ্গাবাদে ফিরছিলেন। পথে বুরহানপুরে তিনি প্রায় ন’ মাস কাটিয়েছিলেন। তাপ্তী নদীর তীরে বুরহানপুর অবস্থিত ছিল। সেখানে নদী পেরোলেই ছিল জয়নাবাদ। তখন সেখানে একটি ‘আহুখানা’ ছিল। একটি বিশাল উদ্যান, পোষা হরিণ, আমবাগান, ফুলের বাগান – সব মিলিয়ে উদ্যান ও অরণ্যের মিলিত একটি সংস্করণ। বুরহানপুরে কয়েক মাস বসে থাকবার পরে ঔরঙ্গজেব ঠিক করেছিলেন যে, একদিন তিনি পরিবারের মহিলাদের নিয়ে উদ্যানবিহারে যাবেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই বেগম ও পুত্রকন্যারা ছিলেন। কিন্তু সেই উদ্যানবিহারে তাঁর স্ত্রী ‘দিলরসবানু’ যোগ দিতে পারেননি, তিনি তখন আসন্ন প্রসবা ছিলেন; তবে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ‘রহিমুন্নিসা’ ও অন্যান্য হারেমকন্যারা গিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মাসি, মমতাজমহলের বোন ‘সলিহাবানু’ মতান্তরে ‘মালিকাবানু’ কাছেই থাকতেন; তিনি ছিলেন ধারুর মনসবদার খান-এ-জামান মীর খলিলের বেগম, তাঁকেও আহুখানায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি বেশ খুশি মনেই মীর খলিলের হারেমের অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সময়ে সাধারণতঃ, একজনের হারেমকন্যারা অপর কোন পুরুষের সামনে বেরোতেন না। কিন্তু ঔরঙ্গজেব নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে কখনও কোন দুর্বলতা দেখাননি বলেই তাঁদের সকলেই সেদিন আহুখানায় উপস্থিত হয়েছিলেন। আর সেখানেই একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। নিজের পরিবারের মেয়েদের নিয়ে ঔরঙ্গজেব সেখানে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ফুলের বাগান থেকে দূরে, বড় বড় কয়েকটি গাছ যেখানে ছায়াবিস্তার করেছিল, সেখানে পৌঁছানোর পরে হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে এসেছিল একটি গানের কলি। ঔরঙ্গজেব গান ভালোবাসতেন না বলে মীর খলিলের হারেমের সকলকেই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁদের কেউ যেন আহুখানায় গিয়ে গান না গেয়ে ফেলেন। কিন্তু শাহজাদা যে ফুলের বাগানের পরিবর্তে আমবাগানের দিকে চলে যাবেন, সেটা কেই বা জানতেন? ঔরঙ্গজেব সেই গানের সুর অনুসরণ করেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেই একজন অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী সেখানে আপনমনে গুণগুনিয়ে গান গেয়ে চলেছেন। সেই তরুণীর চাহিনিতে ছিল নিষ্পাপ সারল্য, তাঁর দেহ শুচিস্মিত লাবণ্যে পূর্ণ ছিল। মেয়েটি যেন ইহ জগতের কেউ ছিলেন না। শাহজাদার চোখে চোখ পড়তেই তাঁর চোখ দুটি যেন হেসে উঠেছিল, আর তাঁর দিকে তাকিয়ে ঔরঙ্গজেবের বুকের ভিতরেও হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি এগিয়ে এসে তাঁকে তসলিম তো করেই নি, বরং ফলভারনত যে ডালটি সে ধরেছিল, সেখান থেকে একটি আম অবহেলাভরে তুলে নিয়েছিল। এরপরেই ঔরঙ্গজেব হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ‘মাসির-আল- উমারা’র যথাযথ বর্ণনা ছিল, ঔরঙ্গজেব “প্রথমে ঘাসের ওপর বসে পড়লেন, তারপরে সেই খোলা আকাশের নীচেই শুয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা হারিয়ে।” তাঁর সেই অবস্থা দেখে মহিলারা হইচই জুড়ে দিয়েছিলেন। সলিহাবানু যে অবস্থায় ছিলেন সেভাবেই, অর্থাৎ পায়ে জুতো না পরেই সেখানে ছুটে এসেছিলেন। আসলে ওই অবস্থায় তাঁর জুতোয় পা গলাবার কথা মনেই পড়েনি। সেখানে পৌঁছেই তিনি সংজ্ঞাহীন শাহজাদার মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিয়েছিলেন। পরিচর্যায় কোন ত্রুটি হয়নি, কিন্তু তবুও ঔরঙ্গজেবের জ্ঞান ফিরেছিল তিন চার ঘণ্টা পরে। সলিহাবানু বারবার জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছিলেন, ‘কি হয়েছে আমাকে বল? আগে কি এমন কোনদিন হয়েছে?’ তিনি একে ওকেও জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের ওই অবস্থায় উৎসবের আমেজে বিষাদ মিশে গিয়েছিল। সলিহাবানু শুধু ‘হায় হায়’ করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁকে দেখতে এসেই শাহজাদা বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে কারণ জানতে পারলে তিনি নিজের প্রাণ দিয়েও বোনপোকে বাঁচাবেন। ঔরঙ্গজেব কিন্তু চুপ করে সবই শুনেছিলেন, কোন কথাই বলেন নি। এরপরে সেখান থেকে ফিরে মাঝরাতে ঔরঙ্গজেব তাঁর মাসির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। সবাই ঘর থেকে চলে গেলে সলিহাবানু আবার তাঁকে বলেছিলেন, ‘তোমার মনের কষ্ট কোথায় যদি জানতে পারি নিজের প্রাণ দিয়েও সারাবার চেষ্টা করব।’ ঔরঙ্গজেব বলেছিলেন, ‘আমার অসুখের কথা যদি তোমায় বলি, তাহলে কি তুমি আমার কষ্ট দূর করতে পারবে?’ … ‘নিশ্চয় পারব। বলছি না, আমি আমার জীবন দিতেও রাজি।’ ঔরঙ্গজেব বলেছিলেন, ‘আজ সকালে আমি একজনকে দেখেছি। খানজামানের হারেমের মেয়ে।’ … ‘জানি। নিষেধ শোনেনি। গান গেয়ে ফেলেছে। তাঁর নাম হীরাবাঈ। খানজামানের পরসতার।’ … ‘তাঁকে আমি চাই। তাঁকে না পেলে আমি বাঁচব না খালাজান।’ ঔরঙ্গজেব মুখে সেকথা শুনেই সালিহাবানু নিজের চেতনা হারিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে তাঁর মুর্ছা শীঘ্রই ভেঙেছিল। কিন্তু তিনি পাথর হয়ে বসে ছিলেন। কী বলতেন তিনি? উত্তর তো তাঁর জানা ছিল না। তাঁকে বোবার মতো তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে ঔরঙ্গজেব বাঁকা সুরে বলেছিলেন, ‘তুমিও অনর্থক এতক্ষণ আমার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার ভান করলে? তুমি যদি কোন উত্তরই না দাও তাহলে আর আমাকে সুস্থ করবে কি করে?’ সলিহাবানু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, ‘আমি নিজের প্রাণ দেওয়ার কথাই বলেছিলাম। তুমি তো খানজামানকে চেনো। তিনি জঘন্য রক্তপিপাসু মানুষ। অত্যন্ত নিষ্ঠুর। খোদ বাদশাহকেই মানেন না। তোমাকেও মানবেন না। আমি যদি তাঁকে তোমার মনের কথা জানাই, তাহলে প্রথমেই তিনি হীরাবাঈকে খুন করবেন। তারপর হয়ত আমাকে মারবেন। তবুও আমি তোমার সুখের জন্য এই অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারি, কেন না তোমার জন্য আমি মরতেও পারি। কিন্তু ওই গরিব মেয়েটার অকারণে প্রাণ যাবে। তোমারও কাজ হবে না।’ ঔরঙ্গজেব সেকথা শুনে তাঁকে বলেছিলেন, ‘তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমাকে অন্যদিক থেকে কাজটা হাসিল করতে হবে। হীরাবাঈকে আমার চাই।’

অপরূপ রূপসী হীরাবাঈ ছিলেন খানজামানের পরসতার। মুঘল যুগে জায়নাবাদ তাপ্তীর তীরে অবস্থিত একটি ছোট্ট জায়গা ছিল। সেখান থেকেই তিনি হারেমে এসেছিলেন। কেউ কেউ সেই ছোট্ট জায়গাটিকে চিনতে না পেরে নিজেদের লেখায় সেটাকে জৌনপুর বলে উল্লেখ করেছিলেন। আসলে তা নয়। সম্রাট আকবর নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, হারেমকন্যাদের নামের সঙ্গে তাঁদের যে অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই জায়গার নামটি জুড়ে দিতে হবে। তাঁরা তাঁদের আসল নামে নয়, স্থাননাম দিয়ে পরিচিত হবেন। তাতে তাঁদের চেনা সহজ হবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মুঘল হারেমের ‘আকবরাবাদী’, ‘ফতেপুরী’, ‘যোধপুরী’ (ইনি অবশ্য বেগম ছিলেন), ‘ঔরঙ্গাবাদী’, ‘জয়নাবাদী’, ‘উদয়পুরী’ প্রভৃতি নামের ছড়াছড়ি ছিল। উদয়পুরী যদিও পরে প্রধানা বেগম হয়েছিলেন, তবুও তাঁর আসল নাম এখনো পর্যন্ত কেউ জানতে পারেন নি। হীরাবাঈয়ের বাবা-মা-ভাই-বোন কারও কথা জানা জানা যায় না। তখন দরিদ্রের সংসার থেকে অনেকেই রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে আসতেন। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, হীরাবাঈও অমনি একটি পূর্বপরিচয়হারা ফুলের কুঁড়ি ছিলেন। রূপের সঙ্গে মোহিনী কণ্ঠ, উপযুক্ত তালিম পেয়ে তিনি খানজামানের নজর কেড়েছিলেন। তারপরে তো ঔরঙ্গজেবের ভালোবাসার জন্য তিনি ইতিহাসের পাতাতেও নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু শুধু কি ঔরঙ্গজেবই তাঁকে ভালোবেসেছিলেন? নাকি হীরাবাঈও প্রথম দেখাতেই তাঁকে নিজের মন দিয়েছিলেন? অবশ্য হারেমকন্যাদের যদি মন বলে কিছু থাকত তো! কারণ, তাঁদের মনের মূল্য কেই বা দিতেন! সেদিক থেকে হীরাবাঈ অবশ্য ভাগ্যবতী ছিলেন, কারণ, শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর মনের মানুষকে নিজের কাছে পেয়েছিলেন।

আরো পড়ুন- ‘শের খাঁ-হুমায়ুন সংবাদ’ (প্রথম পর্ব)

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঔরঙ্গজেব তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। তারপরে কোন কিছু মুখে তোলার আগেই তিনি ‘মুর্শিদ কুলি খান’কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মুর্শিদ কুলি তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দেওয়ান ছিলেন, শাহজাদের অনুপস্থিতিতে তিনিই দক্ষিণের শাসক হতেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের মনের অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। মুর্শিদ কুলি খান ঔরঙ্গজেবের মুখ থেকে আগে কখনও অমন সঙ্কটের কথা শোনেন নি। কিন্তু সেদিন সব কথা শুনে সেনাপতি সহজে বিচলিত হননি। প্রথমে তিনি সহজ সমাধানের কথাই বলেছিলেন – ‘আপনি আমাকে আদেশ দিলেই আমি খানজামানকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে পারি। তারপর কেউ যদি আমার মাথাটা কেটেও নেয় তাহলেও আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে। আমি আপনার জন্য জীবন দিতে পারি।’ … ‘আমি জানি আপনি আমার জন্য জীবন দিতে পারেন, কিন্তু আমি চাই না এসব ঝামেলায় জড়াতে। খানজামান আমার মাসির স্বামী, তাঁর বৈধব্য আমার কাম্য নয়।’ … ‘তাহলে কি হবে? খানজামান নিশ্চয় রাজি হবেন না।’ … ‘সেজন্যই তো কাজটা আপনার হাতে দিচ্ছি। বুদ্ধি দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে হবে আপনাকে।’ এরপরে একটুও দেরি না করে মুর্শিদ কুলি খান খানজামানের কাছে চলে গিয়েছিলেন। সেরকম কাজ তিনি আগে কখনও করেননি। কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন করাই বীর সৈনিকের প্রধান কাজ। খানজামান তাঁর প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেও তাঁকে শুধু বলেছিলেন, ‘আপনি শাহজাদাকে আমার সেলাম জানাবেন। এর উত্তর আমি শাহজাদার মাসিকে দেব।’ তারপরে খানজামান অসময়েই হারেমে পৌঁছে সলিহাবানুকে বলেছিলেন, ‘যদি বদলাবদলি করে নিতে হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই। তবে তোমাকেই সেই প্রস্তাব নিয়ে যেতে হবে। তুমি তোমার বোনপোকে বলবে যে, তাঁর হারেমের পরসতার ছত্তরবাঈকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। তার বদলে আমি পাঠাব হীরবাঈকে।’ সেকথা শুনে সলিহাবানু ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। কারণ সেই প্রস্তাব যে, শাহজাদার চরম অপমান ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। ‘ছত্তরবাঈ’ ছিলেন ঔরঙ্গজেবের হারেমের সেরা সুন্দরী পরসতার। তিনি কি তাঁকে ছাড়বেন? তাই তিনি বলেছিলেন, ‘এ কাজ আমি পারব না।’ সেকথা শুনে খানজামান গর্জে উঠে তাঁকে বলেছিলেন, ‘পারতেই হবে। তোমার জন্যেই সে আমাকে অপমান করবার সুযোগ পেয়েছে। তুমিই সব কিছুর জন্য দায়ী। যদি জীবনের ওপর কোন টান থাকে তাহলে শিগগির যাও।’ তাই সলিহাবানু একপ্রকার নিরুপায় হয়েই গিয়েছিলেন, এবং ঔরঙ্গজেবকে খানজামানের প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব কিন্তু সেই প্রস্তাব শুনে একটুও রাগ করেন নি। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার হারেম থেকে একজনকে দিতে হবে? বেশ। কাকে নিয়ে যেতে চাও এখনই তাঁকে তোমার পালকি করেই নিয়ে চলে যাও। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।’ পরসতারেরা তাঁদের প্রভুর সম্পত্তি ছিলেন, কাজেই ছত্তরবাঈ বা হীরাবাঈয়ের সম্মতির কথা কেউ চিন্তাই করেন নি। সলিহাবানু ফিরে এসে খানজামানকে সব কিছু জানবার পরে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়েই হীরাবাঈকে ঔরঙ্গজেবের হারেমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কথাও ইতিহাসে রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, রূপ ছাড়াও হীরাবাঈয়ের মধ্যে আরো কোন আকর্ষণ অবশ্যই ছিল, এবং সেই আকর্ষণ শুধু তীব্রই নয়, অপ্রতিরোধ্যও ছিল। সারল্য ছাড়াও তাঁর মধ্যে ঔদাসীন্য ও বিষণ্ণতা ছিল। না হলে ধরে নেওয়া যেত যে, সুবেদারের হারেম থেকে শাহজাদার হারেমের পৌঁছোবার জন্য তিনি ইচ্ছা করেই আহুখানায় গান গেয়ে ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক কোন রচনাতেই হীরাবাঈকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী বলা হয়নি। বরং তাঁর সারল্য ও সাহসের কথাই সমসাময়িক গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। তিনি কাউকে ভয় পেতেন না। এমনকি ঔরঙ্গজেবকেও না। হারেমের মধ্যে জীবন কাটলেও তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তি ছিল সত্য ও দৃঢ়তা। হীরাবাঈ স্বতন্ত্রভাবে নিজের কোন বাসনা চরিতার্থ করতে চাননি, তবে একটি বিষয়ে তাঁর তীব্র আসক্তি ছিল। হীরাবাঈ মদ্যপান করতেন। তখনকার হারেমকন্যাদের অনেকেই পানাসক্ত ছিলেন। না হলে তাঁরা সব দুঃখ ভুলে থাকতেন কি ভাবে? হীরাবাঈও নিজের অনেক দুঃখ ভুলতে গিয়ে সুরাকে আপন করে নিয়েছিলেন। তাই যখন দুঃখ আর তাঁর জীবনে থাকেনি, তখনও সুরা তাঁর সঙ্গিনী হয়েই থেকে গিয়েছিল।

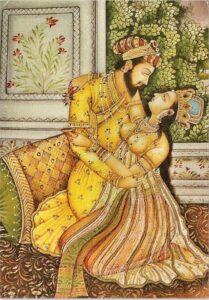

তারপরে ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁদের দু’জনের জীবন। সবাই জেনেছিলেন যে, শাহজাদার হৃদয় পাথরের মতো নয়। তখন তিনিও গান শুনতেন। তাঁর হারেমের অন্য কেউ মদ খেতে সাহস করতেন না, কিন্তু হীরাবাঈয়ের জন্য সাতখুন মাফ ছিল। সুখে দুঃখে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটলে কিংবা বিনা কারণেই সুরার পেয়ালায় চুমুক না দিলে তাঁর চলত না। ঔরঙ্গজেব তাঁকে অনুরোধ করতেন, ‘ছেড়ে দাও এই সর্বনেশে নেশা। কিসের দুঃখ তোমার?’ হীরাবাঈ হেসে উঠে তাঁকে বলতেন, ‘সকলেরই কোন না কোন নেশা আছে আলিজা। পেয়ালা ভরে শরাব না পেলে বাঁচব কি করে?’ … ‘আমি কি করে বেঁচে আছি? আমার তো কোন নেশা নেই।’ তারপরে একটু হেসে বলতেন, ‘অবশ্য আমার নেশা তুমি।’ … ‘না আলিজা, তখত-এ-তাউসে বসবার স্বপ্নই আপনার সবচেয়ে বড় নেশা।’ … ‘ভুল বললে, সিংহাসনের ওপরে আমার কোন লোভ নেই। তবে দারা শুকোকে আমি সিংহাসনে বসতে দেব না। সে কাফের।’ হীরাবাঈ আবার হেসে উঠে বলতেন, ‘ভুল, কাউকেই আপনি সিংহাসনে বসতে দিতে চান না আলিজা।’ সেকথা শুনে ঔরঙ্গজেব মনে মনে বিস্মিত হতেন। আর কেউ তাঁকে ওভাবে পড়ে ফেলতে পারতেন না। তাঁর মনের কথাগুলো হীরাবাঈ অনায়াসে টেনে বার করতে পারতেন, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সেজন্য মাঝে মাঝে হীরার কাছে তাঁর অস্বস্তিও হত। তিনি প্রসঙ্গ বদলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, ‘কি তোমার দুঃখ?’ … ‘আমার অনেক দুঃখ। আপনি সে দুঃখ বুঝবেন না আলিজা। আমি কি শাহজাদার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছুঁতে পারি? কিংবা আপনার বেগমদের ভাবনা কিংবা দুর্ভাবনা?’ … ‘তুমি পারো।’ মৃদুস্বরে আবেগ মিশিয়ে ঔরঙ্গজেব তাঁকে বলতেন, ‘অন্ততঃ আমাকে তুমি পড়তে পারো। তোমার মন আয়নার মতো স্বচ্ছ।’ হীরাবাঈয়ের হাসিতেও বিষণ্ণতার আভাস ফুটে উঠত। ঔরঙ্গজেব ব্যাকুল হয়ে বলতেন, ‘বলো, বলো তুমি কি চাও হীরাবাঈ।’ … ‘আলিজা, আপনি তো না চাইতেই আমাকে সব কিছু দিয়েছেন। আর আমি কি চাইব?’ প্রতি সন্ধ্যারই এক রূপ, এক রঙ, তবু তাঁকে নতুন বলে মনে হয়। প্রায়ই ঔরঙ্গজেব প্রশ্ন করতেন হীরাবাঈকে, ‘তুমি আমাকে ভালোবাসো?’ এই প্রশ্ন চিরকালের। এই প্রশ্ন সব প্রেমিক প্রেমিকার। কিন্তু এই প্রশ্নটাই তখন হারিয়ে গিয়েছিল শাহজাদার জীবন থেকে। হারিয়ে যায় বলে নিজেদের শক্তি সম্পদে তাঁরা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে খরিদ করে নিতেন, উপভোগ করতেন। কিন্তু বিকিকিনির হাটে প্রেমের সওদা হয় না। তাই ইতিহাস বলে যে, তামাম দুনিয়ার ঐশ্বর্য হাতে থাকলেও অধিকাংশ বাদশাহ কিংবা শাহজাদার জীবনে প্রেম অধরাই থেকে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেব জানতেন, সবই জানতেন। সেজন্য একই প্রশ্ন বারবার করতেন, ‘তুমি আমাকে ভালোবাসো হীরাবাঈ?’ … ‘আলিজা, আপনি আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়।’ কথাটা শুনতে খুব ভালো লাগত ঔরঙ্গজেবের। তাঁর চারপাশে মতলবি মানুষেরা ভিড় করে থাকতেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউ তাঁকে ভালোবাসতেন না, হয়ত তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করতেন। তাঁরা সবাই চাইতেন যে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ হোন। তিনি নিজেও সে স্বপ্ন দেখতেন। সে বিষয়ে তিনি মুখে যতই উদাসীন্য দেখান না কেন, আসল ঘটনা যে সেটা ছিল না, তা তিনি নিজেই ভালোভাবে জানতেন। আর জানতেন, হীরাবাঈ। এক আশ্চর্য নারী। কী গভীর ছিল তাঁর জীবনবোধ! একদিন মধুর হেসে হীরাবাঈ তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসেন আলিজা?’ … ‘নিশ্চয়।’ … ‘প্রমাণ দিতে পারবেন?’ … ‘বল কি প্রমাণ চাও?’ … ‘এত উদারভাবে বলবেন না আলিজা। আগে ভালো করে ভেবে নিন।’ … ‘ভাবতে হবে না। তোমাকে দিতে পারি না এমন কিছু নেই আমার।’ এরপরে হীরাবাঈ একটা সোনার পানপাত্রে তরল আগুন ঢেলে ঔরঙ্গজেবের কোন আপত্তিতে কান না দিয়েই আগে সেটাকে পান করেছিলেন। হয়ত তিনি মাতাল হয়ে নিজেকে ভুলে থাকতে চাইতেন। কোন পরসতার তাঁর মতো দুঃসাহসী হতে পারতেন না। পানদোষ থাকলেও শাহজাদার সামনে তাঁরা কি পান করতে পারতেন? আগে তো ঔরঙ্গজেবের হারেমের সুরার প্রবেশই নিষিদ্ধ ছিল। হীরাবাঈয়ের জন্য সেই নিয়ম শিথিল করা হয়েছিল। ঔরঙ্গজেব সেটা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁকে মানতে হয়েছিল। এরপরে সেই পানপত্রটি পূর্ণ করে হীরাবাঈ সেটিকে ঔরঙ্গজেবের দিকে তুলে ধরেছিলেন। হেসে তাঁকে বলেছিলেন, ‘তাহলে এই শরাব পান করুন আলিজা।’ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব। নিজের প্রাণের মায়া থাকলে কেউ তাঁকে সেই ধরণের অনুরোধ করতে সাহস করতেন না। তিনি শুধু ঘোর সুরাপানবিরোধী ছিলেন না, সুরাকে তিনি রীতিমতো ঘৃণা করতেন। তাই প্রথমে তিনি নিজের অজান্তেই মুখটা একটু বিকৃত করেছিলেন। তারপরে কিছুক্ষণের চেষ্টায় প্রাণপণে নিজের ক্রোধ ও ঘৃণাকে দমন করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল প্রেমেরই। তিনি তাকিয়েছিলেন হীরাবাঈয়ের মুখের দিকে। হীরাও হাসি মুখে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর আলিজার মুখের দিকে। হয়ত তাঁর মনেও তখন দ্বন্দ্ব ছিল যে, ভালোবাসার সেই অন্তিম পরীক্ষায় ঔরঙ্গজেব জিতবেন না হারবেন? ঔরঙ্গজেব নিজের আন্তরিক অনিচ্ছাকে দমন করে হীরাবাঈয়ের হাত থেকে শরাবের পেয়ালাটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গ্রহণ করে তাতে ঠোঁট ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই হীরাবাঈ সেই পানপাত্রটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। তারপরে বিস্মিত ঔরঙ্গজেবকে আরো অবাক করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আপনার ভালোবাসার গভীরতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম আলিজা, এই বিষ খাইয়ে আপনাকে অপবিত্র করতে আমি চাইনি।’ বিস্মিত ও মুগ্ধ ঔরঙ্গজের আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তাহলে তুমি এ বিষ খাও কেন?’ … ‘আপনি জানেন না শাহজাদা আমার কত দুঃখ। সেসব ভোলার জন্যে বিষ চাই। অমৃত আমি পাবো কোথায় বলুন।’ ঔরঙ্গজেবের মনে হয়েছিল যে, সেই তুচ্ছ পরসতারের জীবন হীরাবাঈয়ের বুঝি ভাল লাগছে না। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তোমাকে বিয়ে করব। তুমি হবে আমার প্রধান বেগম।’ হেসে উঠেছিলেন হীরাবাঈ। বলেছিলেন, ‘আমি বেগম হতে চাই না।’ … ‘সে কি? তুমি আমার বেগম হতে চাও না? হয়ত আমি একদিন দিল্লীর বাদশাহ হব …’ সেকথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন হীরাবাঈ। তিনি নিজের মনের উত্তেজনা ছড়াতে দিতেন না। বেগম হওয়ার শখ তাঁর ছিল না। শাহজাদা সবাইকে মেরে ধরে বাদশাহ হবেন ভাবতেও তাঁর মন গুলিয়ে উঠত। তিনি ধীরে ধীরে বলেছিলেন, ‘না শাহজাদা আমার কোন উচ্চাশা নেই। আমি আপনাকে ভালোবেসেই সুখী। বেগম হয়ে আমি আপনাকে কোন অন্যায় করতে দেব না।’ … ‘তার মানে?’ … ‘আমি অন্যায়ভাবে আপনাকে সিংহাসনে বসতে দেব না। আপনি কাউকে বঞ্চিত করে বাদশাহ হতে পারবেন না।’ এরপরে ঔরঙ্গজেব কিছুটা অভিভূত হয়ে উঠে গিয়েছিলেন হীরাবাঈয়ের মহল থেকে। সেসব চিন্তা তাঁর মনে আগে কখনও ছায়া ফেলেনি। লোভ, হিংসার পরিবর্তে ত্যাগ, বঞ্চনা। ওসব শব্দের সঙ্গে যেন তাঁর কোনদিন পরিচয়ই হয়নি। বাদশাহ হওয়ার দুর্বার বাসনার নীচে পাথরচাপা হয়ে পড়েছিল তাঁর অকিঞ্চন ফকির হওয়ার সাধ। হীরাবাঈ সেদিন যেন তাঁর সেই সাধকেই আবার নতুন করে উসকে দিয়েছিলেন।

ঔরঙ্গজেব ও হীরাবাঈ

ঔরঙ্গজেব ও হীরাবাঈয়ের প্রেমের কথা সমকালীন সকলেই জানতেন। একটা সময়ে সেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল ঔরঙ্গাবাদ থেকে সুদূর আগ্রায়। তুচ্ছ এক পরসতারের সঙ্গে শাহজাদার প্রণয়চর্চা কতখানি আলোচিত হলে তবেই সেটা বাদশাহের কানে তোলা হয়? সেসব শুনে ‘দারা শুকোহ’ পর্যন্ত মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলেন, ‘ধার্মিক মিতাচারী ভণ্ডটার কাণ্ড দেখ। কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক করে মেসোর হারেমে পর্যন্ত ঢুকেছে।’ সত্যিই তো! শাহানশাহ আকবর নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, অপরের হারেমের প্রতি নজর দেওয়া চলবে না। একমাত্র বিজিতের হারেমে বিজয়ীর অধিকার তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেম তো কোন নিয়ম কানুন মেনে চলে না, তাই বারবার নিয়ম ভাঙে। তৎকালীন রাজনীতি বা হারেম ষড়যন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেখাননি হীরাবাঈ, তবুও তিনি তাতে জড়িয়ে পড়ছিলেন। কেউ তাঁর সাহায্যে ঔরঙ্গজেবের সংস্পর্শে আসবার চেষ্টা করছিলেন, তো কেউ আবার তাঁকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। বাইরে রটে গিয়েছিল যে, ঔরঙ্গজেব এখন বদলে গিয়েছেন। তিনি দিওয়ানখানায় বসে হীরাবাঈয়ের নাচ দেখেন, শরাব পান করেন, তখত-এ-তাউস হাসিল করবার কথা আর ভাবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবে তাঁর অতটা পরিবর্তন কিন্তু কখনোই ঘটেনি। তবে তাঁর ওপরে হীরাবাঈয়ের প্রভাবের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। শাহজাদা নিজেও সেকথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘তুমি আমাকে একেবারে বদলে দিয়েছ হীরাবাঈ।’ হীরা হাসতে হাসতে তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনি একটুও বদলাননি আলিজা।’ … ‘সত্যি হীরাবাঈ। মাঝে মাঝে তোমার মতো আমিও স্বপ্ন দেখি, সবাই সুখে আছে। কোথাও বিদ্বেষ কিংবা হানাহানি নেই … তুমি আমি অনেক দূরে সামান্য ফকিরের মতো দিন কাটাচ্ছি।’ … ‘আমি কিন্তু ফকির হওয়ার জন্য আপনাকে সিংহাসনের যুদ্ধ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাইনি। নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছি।’ ঔরঙ্গজেব বুঝতে পারতেন হীরাবাঈয়ের মনের কথা। যুদ্ধ তো একতরফা হয় না, তাতে কোন পক্ষের জয় হবে তা কে বলতে পারে? অথচ তাঁর ভালো-মন্দের কথা ওভাবে তাঁর কোন বেগমই কখনও ভাবতেন না। কেউ-ই কি ভাবে? সর্বশক্তিমান বাদশাহ আর শাহজাদারা চাইলেও কারো আন্তরিক ভালোবাসা পেতেন না। তিনি বলেছিলেন, ‘তুমি আমাকে এত ভালোবাসো হীরাবাঈ? অথচ আমি তোমাকে কীই বা দিতে পেরেছি? বাদশাহ হয়ে নয় আমি তার আগেই তোমাকে নিজের বেগম করব।’ … ‘বেগমদের অনেক সম্মান আলিজা। প্রত্যেক পরসতার বেগম হওয়ার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু আমি আপনার ভালোবাসা পেয়েই সুখী। এর চেয়ে বড় সম্মান আমি আর চাই না। ভয় করে, বেগম হয়ে হয়ত আপনার কাছ থেকে আমি দূরে সরে যাবো।’ … ‘কখনও এ কথা বোলো না। আমি তোমার পাশে চিরকাল থাকব। তুমি যা বলবে আমি তা-ই করব।’ … ‘আপনি আমায় এত ভালোবাসেন? আলিজা, আপনি আমাকে দুঃখের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মতো নারীর জীবনে দুঃখ থাকেই। আমারও ছিল। আজ আর নেই। আপনি সব কিছু ভরে দিয়েছেন।’ ওই সব মূল্যবান মুহূর্তগুলি ঔরঙ্গজেবকে একটা অনির্বচনীয় সুখের জগতে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবনে প্রেমের সেই অধ্যায়টি অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। মাত্র দুটি বছর ঔরঙ্গজেবের জীবন সুধায় ভরে দিয়ে হীরাবাঈ চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১৬৫৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু কেন ও কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সে সম্পর্কে ইতিহাস থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অতিরিক্ত মদ্যপানই কি সেটার কারণ ছিল? ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে পানপাত্র ছিনিয়ে নিলেও হীরাবাঈ নিজে কখনোই সেই বিষ ত্যাগ করতে পারেননি। এমনকি তাঁর পরমপ্রিয় আলিজার শত অনুরোধেও না। আবার সেই মৃত্যুর আড়ালে কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি ছিল না সেটাও স্পষ্ট নয়। এটা ঠিক যে, হীরাবাঈ তখন অনেকেরই শত্রু হয়ে উঠেছিলেন। সেই শত্রুতা অবশ্য উচ্চাশার বিরুদ্ধেও ছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁর কথা শুনতেন, এবং তাঁর কথায় সিংহাসনের দাবি ছেড়ে ফকির হতে পারেন এমন একটা গুজব তখন প্রায়ই নাকি শোনা যেত। বিদেশি পর্যটক ‘মানুচি’ও সেকথা শুনেছিলেন। কাজেই হীরাবাঈকে শাহজাদার জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা হারেমের কেউ কেউ নিশ্চই ভেবেছিলেন। বাদশাহী হাকিমেরা হীরাবাঈকে বাঁচবার জন্য কম কিছু চেষ্টা করেননি। নিজের সব কাজ ফেলে রেখে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত তাঁর শিয়রে বসে ছিলেন। নিজের চোখের সামনে একটি অম্লান কুসুমকে তিনি ম্লান হয়ে ঝরে পড়তে দেখেছিলেন। সবশেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি নিজের বুকভাঙা কান্না বুকেই চেপে রেখে অবিচলিত ভাবে হারেম থেকে বেরিয়ে নিজের দিওয়ানখানায় চলে গিয়েছিলেন। তারপরে শুষ্ক কণ্ঠে আদেশ দিয়েছিলেন, ‘তাঁকে বেগমের মর্যাদায় সমাহিত করবে। বড় হৌসের পাশে, বাগিচার মধ্যে।’ সেকথা বলেই তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি শিকারে যাবেন; তাঁর সঙ্গে শুধু তাঁর প্রিয় সঙ্গী ‘আকিল খাঁ’ থাকবেন। সেদিন সবাই তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন। আজ মৃগয়ায় যাবেন শাহজাদা? তার চেয়ে বরং ঘরে বসে যদি একান্তে … কিন্তু শাহজাদা আর কারো কথা শুনবেন না বলেই ঠিক করে নিয়েছিলেন। যাঁর কথা তিনি শুনতেন, সে তখন আর ছিল না।

তাঁরা ঘোড়া ছুটিয়ে বনের মধ্য প্রবেশ করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব সেদিন শিকারে মোটেই কোন উৎসাহ দেখান নি। কিছুটা আনমনেই তিনি গহন থেকে গহনতর অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। আকিল খাঁ একজন বিশ্বস্ত অনুচরের মতো তাঁর পাশে পাশে ছিলেন। আকিল শুধু একজন বীর ছিলেন না, কবিও ছিলেন। শেষে একটা সময়ে নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে আকিল খাঁ বলেই ফেলেছিলেন, ‘আজ শিকারে না বেরোলেই ভাল হত।’ ঔরঙ্গজেব সেখান দাঁড়িয়েই আকিল খাঁকে স্বরচিত একটি কবিতা শুনিয়েছিলেন। তিনি খুব কম কবিতা লিখতেন। তবে কবিতা যে ভালোবাসতেন, পরবর্তীকালে সেটার তেমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর রচিত দু’-চারটি বয়েৎ বা শেরের উল্লেখ নানা জায়গায় অবশ্য পাওয়া যায়। এমনই একটি রয়েছে ‘মাসির-উল-উমারা’য়। সেদিন সেই নির্জন অরণ্যে ঔরঙ্গজেব কিন্তু আকিল খাঁর প্রশ্নটিকে ধৃষ্টতা হিসেবে গণ্য করেন নি। কিছুক্ষণ উদাস হয়ে নিবিড় বনের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেছিলেন,

“না ল-হায় খানগী দিল-রা তসল্লী বখশ নীস্ত্

দর্ বয়াবাঁ মী তওআঁ ফাদ্ খাতির খাহ্ কৰ্দ।”

… ঘরে বসে বিলাপ করলে মন হালকা হয় না, প্রাণ ভরে কাঁদা যায় শুধু নির্জনে। তারপরে তাঁরা হৌসের পাশে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। বড়া হৌসের পাশে তখন একটি নতুন সমাধি গড়ে তোলা হয়েছিল। সেটি ছিল ঔরঙ্গজেবের প্রিয়তমা হীরাবাঈয়ের। মাটির দেহ মাটিতে মিশে যাবে – এটাই তো ভবিতব্য। মাটিতে মিশবে অমর্ত্য সুষমা। চারপাশে ছিল প্রগাঢ় শান্তি। ঔরঙ্গজেবে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর আকিল খাঁ আত্মগতভাবেই তৎক্ষণাৎ একটি শের রচনা করে ফেলেছিলেন।

“ইশ্ক্ চে-আঁসা নুমদ আহ্ চে-দুশওয়ার্ বুদ

হিজ্ চে-দুশওয়ার্ বুদ ইয়ার চে-আঁসা গিরফত।”

… প্রেমকে কত সহজ মনে হয়েছিল একদিন, কিন্তু কী কঠিন আজ সে, কী কঠিন এই বিচ্ছেদ বেদনা, কিন্তু কী মধুর শান্তি তাঁকে দিয়েছে। আকিলের সেই শের শুনে ঔরঙ্গজেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর দু’চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেও বার দু’য়েক শেরটি আবৃত্তি করে আকিল খাঁকে বলেছিলেন, ‘কী সুন্দর। কে লিখেছে এই কবিতা?’ আকিল খাঁ নিজেই ‘রাজি’ ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। তিনি নিজের নাম না বলে চুপ করে ছিলেন। ঔরঙ্গজেব ভারাক্রান্ত মনে নিজের মহলে ফিরে এসেছিলেন।

এরপরে দিন কয়েক কেটে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের জীবন থেকেও একটি অধ্যায় মুছে গিয়েছিল। পরে হীরাবাঈয়ের সেই সমাধিক্ষেত্রটি সম্ভবতঃ একটি উদ্যানে পরিণত হয়েছিল, আর লোকের মুখে মুখে সেটার নাম হয়ে গিয়েছিল, ‘রানী বেগম কা বাগ’। কেউ কেউ বলেন যে হীরাবাঈ নাকি হিন্দু ছিলেন। তিনি মন্দিরেও নাকি যেতেন। তবে এটা সত্যি যে ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতাকে তিনি নিভিয়ে আনতে পেরেছিলেন। হীরা তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি কোন অন্যায় করবেন না। হীরাবাঈকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, হিন্দু মতে সৎকার করার প্রসঙ্গ একেবারেই ওঠেনি। হয়ত পরসতারদের কোন জাত হত না, প্রভুর ধর্মই তাঁদের ধর্ম হত। তাই ওসব প্রশ্নের উত্তর আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

কয়েকদিন পরে ঔরঙ্গজেব নিজের ঘনিষ্ঠদের ডেকে জানিয়েছিলেন, ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমার জীবন থেকে হীরাবাঈকে কেড়ে নিয়েছেন কোন মহৎ উদ্দেশ্যেই। সে থাকলে আমি কোন অপরাধ, কোন অন্যায়, কোন অবিচার করতে পারতাম না। এমন কি সিংহাসনের দাবিও আমি ছাড়তে রাজি হয়েছিলাম। এ সবই ছিল সেই মহীয়সী নারীর ইচ্ছা। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা যে তা ছিল না, আজ বুঝতে পারছি। সেজন্যই তাঁকে অকালে চলে যেতে হল।’ পর্যটক মানুচির বিবরণেও সেকথা পাওয়া যায়।

এর পরে ঔরঙ্গজেব আর কখনও পিছন ফিরে তাকাননি। ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকদের প্রতিই তিনি সবচেয়ে বেশি নির্মম ছিলেন। জীবনে আর কোনদিন তিনি গান শোনেননি। সুরার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর তাঁর সিংহাসনে বসবার ইতিহাস তো সবারই জানা। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় গোঁড়ামির বাতাবরণে আড়াল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রণয় কাহিনী সমসাময়িক বিবরণে গোপনে রক্ষিত ছিল বলেই হয়ত সেই অবিশ্বাস্য উপাখ্যান ইতিহাস থেকে হারিয়ে যায়নি। প্রেমের মহান শক্তির এটাও একটা পরিচয়। ঔরঙ্গাবাদের বড়া হৌসের পাশে এখনও হীরাবাঈয়ের সমাধিটি রয়েছে। ভারতেশ্বর হওয়া সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের শেষজীবন কিন্তু সেই অঞ্চলেই কেটেছিল। সেখানে দীন দরিদ্রের সমাধির মতোই তাঁর নিরাভরণ সমাধিও রয়েছে। নিজের শেষ জীবনে ঔরঙ্গাবাদে গিয়ে কি তাঁর মনে পড়েছিল সেই স্বপ্নোচ্ছল মধুযামিনীগুলির কথা? তখন বাদশাহ হয়েও তিনি দরিদ্রের মতো নিজের দিন গুজরান করতেন। কোরান নকল করে ও টুপি সেলাই করে যা আয় করতেন, সেটা দিয়েই নিজের খরচ চালাতেন। শেষে তিনি একজন দরিদ্রের মতোই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মাটির মানুষ মাটিতেই মিশে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেম যে কখনও হারায় না। তাই ঔরঙ্গজেবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা তাঁর কথা না লিখে পারেননি। বুরহানপুরের তাপ্তী নদী আজও জয়নাবাদের আহুখানার কথা শোনায়। বড় হৌসের নিস্তরঙ্গ জলে মিশে থাকে এক প্রেমিকের চোখের জলের নোনতা স্বাদ, যাঁকে সারা ভারত আজও হৃদয়হীন বলেই চেনে। কিন্তু তিনি সত্যিই কি তাই ছিলেন? উত্তরটা সকলের নিজস্ব।

(তথ্যসূত্র:

১- Aurangzeb: The darkness in his heart, Rajesh Talwar.

২- Aurangzeb: The Life and Legacy of India’s Most Controversial King, Audrey Truschke.

৩- Aurangzeb: The Man and the Myth, Audrey Truschke.)